Sean Connery - der beste Bond aller Zeiten wird 90

Menu

Autor: Oliver Noelle

„Er war ein gut aussehender, sympathischer Typ, der eine animalische Kraft ausstrahlte. Er war groß, er hatte starke physische Präsenz, und da war genau die richtige Spur von Drohung hinter seinem Lächeln und seinem schottischen Akzent.“ Dies waren die Gedanken von Produzent Albert R. Broccoli, als Lana Turner ihm 1958 am Set des Films „Herz ohne Hoffnung“ ihre neueste Affäre, einen gewissen Sean Connery, vorstellte. „Der Film war schlecht, aber er zeigte ein anderes Potenzial in Connery: eine Ausstrahlung in stylisher Kleidung und einen lässigen, selbstbewussten Stil vor der Kamera. Es war genau dieses Bild, das in meinem Kopf blieb“, erinnerte sich Broccoli.

Drei Jahre später fahndete der New Yorker nach einem Schauspieler für die Rolle des James Bond. Das Leitmotiv bei seiner Suche – dem auch noch heute seine Tochter Barbara Broccoli folgt – lautete: „Wenn die Bücher Erfolg hatten, dann machen sie auch einen unbekannten Darsteller berühmt. Einen großen Star hätten wir niemals für die ganze Serie binden können.“ Der frühere Milchfahrer und Sargpolierer Sean Connery aus Edinburgh, der Schauspieler wurde, nachdem er die in Aussicht gestellte Fußballerkarriere bei Manchester United ad acta gelegt hatte, passte nicht zum Bild des auf dem Elite-College in Eton ausgebildeten James Bond aus den Büchern. Aber das war Albert R. Broccoli egal. Sean Connery möge bitte zum Testscreening kommen. "Sorry, ich mache keine Testaufnahmen mehr - darüber bin ich längst hinaus", war die selbstbewusste Antwort des Schotten. Und Connery bekam den Job!

Vor dem Dreh des ersten Bond-Films „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962), der Verfilmung des sechs- ten Bond-Romans, begann Regisseur Terence Young erst mal mit einem 007-Crashkurs für Sean Connery: essen, trinken, kleiden. Der Schotte, der nur zwei Wer- ke von Ian Fleming gelesen hatte, wusste allerdings genau, in welche Richtung er mit der Figur wollte. „Ich sagte von Beginn an, ich wäre interessiert unter der Voraussetzung, dass mehr Humor in die Geschichte kommt.“ Mit Ian Fleming war Connery einer Meinung. „Als ich Fleming das erste Mal traf, sahen wir Bond sehr ähnlich: als Genussmenschen – alle Sinne hochgefahren, auf alles achtend, ganz klar ohne Moral. James Bond steht dafür, die Regeln zu brechen. Er genießt die Freiheit, die Otto Normalverbraucher nicht hat. Er isst gern. Er trinkt gern. Er mag seine Girls. Er ist ziemlich sadistisch und grausam.“

Regisseur Terence Young zeigte diese Härte des Agenten in einer extra für den Film geschriebenen Szene: Bond tötet den wehrlosen Handlanger von Dr. No, Professor Dent (gespielt von Anthony Dawson, der in „Liebesgrüße aus Moskau“ als Blofeld auftrat, ohne dass sein Gesicht zu sehen war), mit zwei Schüssen – den zweiten davon in den Rücken. Eine gewisse Fokussierung auf Gewalt durfte man nach dem Vorspann schließlich erwarten, in dem der Zuschauer aus einem Pistolenlauf auf Bond schaut, allerdings nicht auf Connery, sondern den Stuntman Bill Simmons. Die Reaktion auf den fertigen Film beim Kinoverleih United Artists war pures Entsetzen: „Das einzig Gute an dem Film ist“, sagte einer der Bosse nach einem langen Schweigen, „dass wir nur 840.000 Dollar Budget daran verlieren.“ So kann man sich täuschen!

59,5 Millionen Dollar spielte „Dr. No“ ein (davon allerdings nur 16 Millionen in den USA, wo nur wenige Kinos den Film zeigten). Das Kinopublikum liebte den neuen Agenten wie auch die anderen revolutionären Zutaten des Films, dessen Stärken in – für damalige Verhältnisse – schnellen Schnitten und dem exotischen Schauplatz Jamaika bestanden, ebenso wie in Frauenfiguren mit Ikonen-Potenzial: Ursula Andress gab als Honey Ryder das erste Bond-Girl überhaupt, eine un- schuldige wie unbändige Naturschönheit im Kontrast zur grandiosen Lois Maxwell als urbaner, flirtfreudiger wie disziplinierter M-Sekretärin Miss Moneypenny. Als Albert R. Broccoli erstmals ein Foto von dem Schweizer Model Andress sah, bemerkte er: „Sie ist sehr attraktiv – wie ein Seelöwe.“ Das ihr zugesandte Buch zu „Dr. No“ hatte sie nie gelesen und auf einem Tisch in ihrer neuen Heimat L.A. abgelegt, als auf einer Party Filmstar Kirk Douglas daraus vorlas – alle Gäste mussten lachen. Aber Douglas empfahl Andress, das Angebot anzunehmen. Für 1500 Pfund Honorar wurde sie zur Mutter aller Bond-Girls – zum Inbegriff der toughen und zugleich unbekümmerten Gespielin des Agenten. Passend dazu schneiderte sich Ursula Andress den berühmten knappen Bikini, den sie im Film trägt, selbst.

Nach dem großen Erfolg von „James Bond – 007 jagt Dr. No“ wurde in „Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) weiter an der Erfolgsformel für 007 gefeilt. Mit der vermeintlichen Ermordung Bonds zu Beginn des Films gab es erstmals eine der heute berühmten Vortitelsequenzen – wobei die Entscheidung, diese Szene nach vorn zu ziehen, erst im Schneideraum getroffen wurde. Daher hat die Actionszene thematisch noch einen Bezug zum Film, was ab „Goldfinger“ aufgegeben wurde. Desmond Llewelyn spielte zum ersten von insgesamt 17 Malen Major Boothroyd, den Waffenmeister Q – er ist damit noch immer der Schauspieler mit den meisten 007-Einsätzen. Und mit Lotte Lenya als Rosa Klebb (unvergessen: ihr tödlicher Schuh) gab es erstmals einen deutschen Bösewicht – was zu einer guten Tradition wurde. Zugleich veränderte sich im Vergleich zur literarischen Vorlage das Feindbild: Ian Fleming nahm in seinen Büchern immer wieder Bezug auf den Kalten Krieg und die Sowjetunion als größte Gefahr, in den 007-Filmen klingt geschichtliche Aktualität allenfalls an und bleibt erkennbar, die Feind-Funktion aber über- nehmen Verbrecherorganisationen wie S.P.E.C.T.R.E. „Wir entschieden uns, 007 von der Politik fernzuhalten“, erklärte Albert R. Broccoli. Und Harry Saltzman ergänzte: „Wir pushen nicht irgendeine Ideologie, sondern wir machen einen Unterhaltungsfilm.“

Mit „Goldfinger“ (1964) wurde die 007-Erfolgsformel schließlich perfektioniert. Erstmals waren hier alle heute bekannten Elemente vorhanden, die einen echten James-Bond-Film ausmachen – es war der Ur- knall der Bondmania. Produktionsdesigner Ken Adam durfte den US-Stützpunkt in Fort Knox besuchen, in dem die Goldreserven Amerikas lagern, und legte den Grundstein für die großartigen Bühnenbilder der kommenden Filme. Zudem war erstmals ein Aston Martin DB5 am Start. „Goldfinger“ war der Auftakt zum großflächigen Product-Placement in Kinofilmen. Regisseur Guy Hamilton „erwischte“ Produzent Harry Saltzman sogar eines Morgens um acht Uhr, als dieser Produkte von Fabergé an den Film-Set schmuggelte. Der Bond-Stil war verlockend. Mitte der 1960er-Jahre gab es 150 James-Bond-Merchandising-Produkte, die für 50 Millionen Dollar Einnahmen jährlich sorgten.

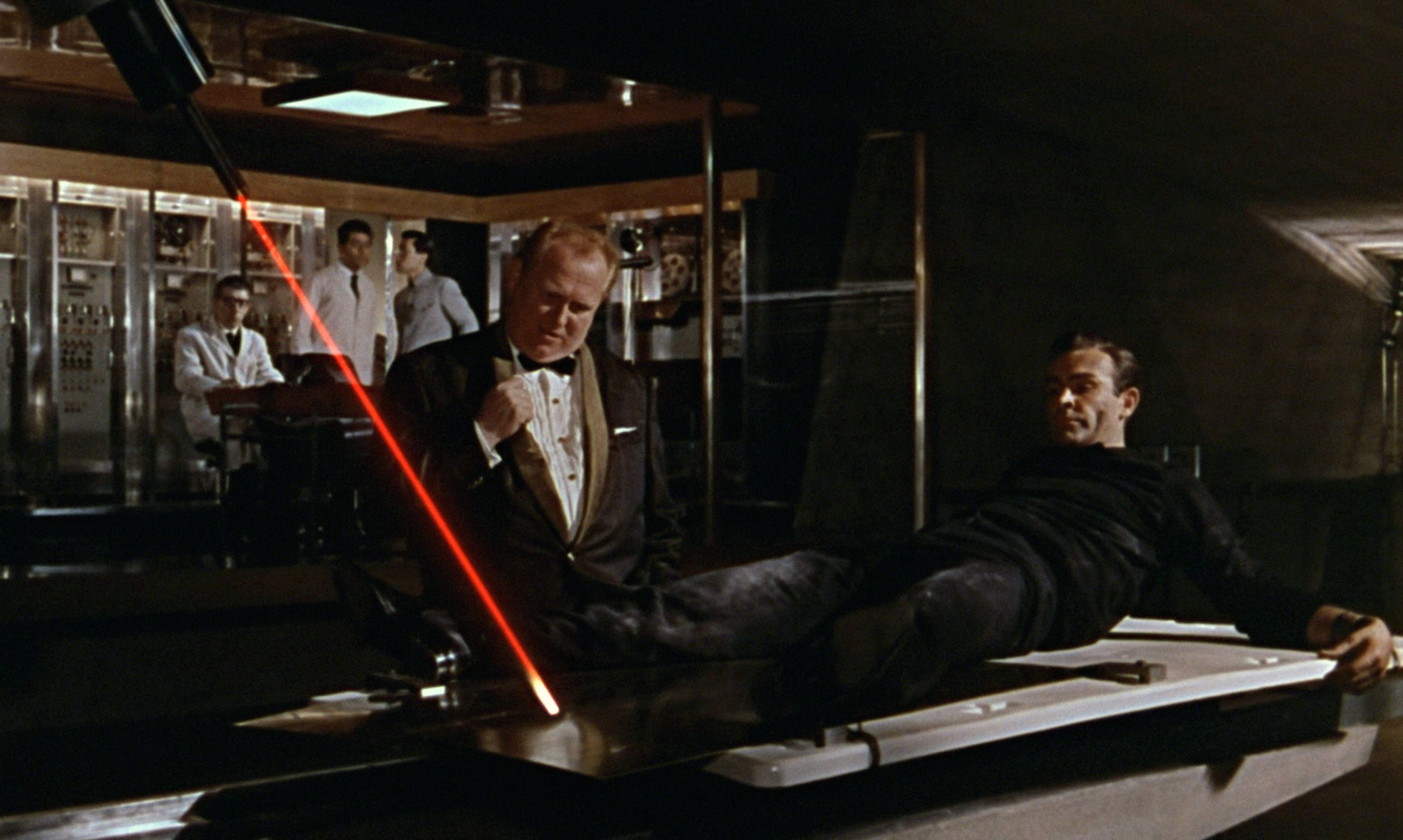

James Bond war zur großen Marke avanciert, und der Kanadier Saltzman war sich des Erfolgs von „Goldfinger“ bereits beim Drehstart so sicher, dass er eine Flasche Champagner auf einer Kamera zerdepperte – und die Kamera gleich mit. Er sollte Recht behalten, bis heute ist „Goldfinger“ der zumindest beim deutschen Publikum beliebteste aller Bond-Filme, was vor allem an den spektakulären Szenen mit dem – aus deutscher Sicht – spektakulärsten aller Bond-Bösewichte liegt, dem Deutschen Gert Fröbe als Auric Goldfinger: wie er unseren Lieblings-Bond mithilfe eines Lasers, der zwischen Connerys Beine gefahren wird, zum Reden bringen will (am Set wurde dazu ein Schweißbrenner benutzt, der nur 7,5 Zentimeter von Sean Connerys Familienplanung entfernt war). Und wie Bond-Girl Jill Masterson der Fröbe’schen Grausamkeit zum Opfer fällt: Connery findet sie mit Gold überzogen und dadurch erstickt. Die Schauspielerin Shirley Eaton erinnerte sich später an das Casting: „Alles, was Produzent Harry Saltzman interessierte, war, wie ich nackt in goldener Farbe aussehen würde.“ Beim Dreh selbst trug sie Aufkleber an den Brüsten und einen String-Tanga. „Ich habe mich dabei nie nackt gefühlt“, versicherte die Engländerin.

Nach diesem ersten Mega-Erfolg der Reihe und dem Durchbruch in den USA (51 Millionen Dollar der Gesamteinnahmen von 124 Millionen Dollar wurden in Amerika verdient) drohte Ungemach von anderer Seite: in Person des irischen Filmproduzenten, Regisseurs Ian Fleming hatte 1958 gemeinsam mit McClory an Ideen für Bond-Verfilmungen gearbeitet.

Daraus war 1961 der Roman „Feuerball“ mit Bösewicht Ernst Stavro Blofeld und der Organisation S.P.E.C.T.R.E. entstanden – allerdings ohne dass McClory daran mitverdiente. Es kam zu ei- nem Prozess, und schließlich wurden die Buchrechte an „Feuerball“ Ian Fleming, die Filmrechte aber Kevin McClory zugeschrieben. Der irische Lebemann arbeitete bereits fleißig an einer Verfilmung und sah Richard Burton für die Rolle seines Bond vor. Das konnte den beiden 007-Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman nicht gefallen. Und so umarmten sie ihren Konkurrenten: Kevin McClory wurde Co-Produzent des vierten Bond-Films, der „Feuerball“ heißen würde, und er wurde verpflichtet, zehn Jahre lang auf eine weitere Verfilmung zu verzichten.

„Feuerball“ (1965) war der erste Kinofilm, dessen Dreh zu großen Teilen unter Wasser stattfand – ein nicht ganz ungefährliches Unterfan- gen: Als Sean Connery durch einen Hai-Pool schwimmen musste, sollte er eigentlich durch Glasscheiben vor den Raubfischen geschützt sein. Da es jedoch zu wenige Scheiben gab, entstand eine kleine Lücke, die Connery während einer Szene bemerkte – so ist das sehr authentische Entsetzen in seinem Gesicht im Film zu erklären. Und Ricou Browning, Stuntman und Regisseur der Unterwasserszenen, schoss sich bei der großen Unterwasserschlacht aus Versehen selbst mit einer Harpune ins Bein. Das Risiko zahlte sich aus. Mit 141 Millionen Dollar Einnahmen weltweit wurde sogar „Goldfinger“ überholt, und inflationsbereinigt war „Feuerball“ der erfolgreichste Bond-Film – bis 2012 „Skyfall“ kam. Die ausgelöste Bondmania begann jedoch einen wichtigen Beteiligten zu stören: den Bond-Darsteller.

Sean Connery war zunehmend genervt von der öffentlichen Aufmerksamkeit, zudem fühlte er sich im Vergleich zu den beiden Produzenten deutlich unterbezahlt und wollte zehn Prozent der Einnahmen des nächsten Films für sich. Der folgende, vor allem in Japan spielende Film „Man lebt nur zweimal“, in dem Bösewicht Blofeld zum ersten Mal vollständig zu sehen ist (gespielt von Donald Pleasence), ist zugleich der letzte Höhepunkt wie Umkehrpunkt der Ära Connery. Erneut wurden Action-Highlights gesetzt wie etwa eine fast achtminütige Hubschrauberjagd. In Erinnerung bleibt der Film aber vor allem wegen eines Sets: der japanischen Vulkanfestung der Verbrecherorganisation S.P.E.C.T.R.E. Der Produktionsdesigner Ken Adam baute in den Pinewood Studios nahe London eine Festung mit einem Durch- messer von 120 Metern und einer Höhe von 40 Metern – damals der größte Kino-Set aller Zeiten. Sean Connery aber hatte keine Freude an solchen Rekorden. Die schiere Größe des eigenen Mythos schien den James- Bond-Darsteller zu erdrücken. Er löste seinen Vertrag, der eigentlich noch einen weiteren Film enthielt, mit Einverständnis der Produzenten auf.

Connerys letzter Bond-Einsatz sollte aber erst noch kommen. Nach dem Film seines Nachfolgers George Lazenby, „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969), urteilte Albert R. Boccoli: „Er wäre noch profitabler gewesen mit einem anderen Star. Etwa mit Sean Connery.“ Und so einigte sich Connery mit Albert R. Broccoli und Harry Saltzman wenig später auf einen Deal, der in das Guinness-Buch der Rekorde einging: Für „Diamantenfieber“ (1971) bekam er 1,25 Millionen Dollar plus 12,5 Prozent der Einnahmen. Dazu erhielt Connery die Garantie, von Broccolis und Saltzmans Firma Eon bei zwei Kinoprojekten seiner Wahl unter- stützt zu werden – und er musste am Set nicht mit den Produzenten sprechen. Höhepunkte von Connerys offiziellem Abschiedsfilm sind die beiden exaltierten Sadisten Mr. Wint (Bruce Glover) und Mr. Kidd (Putter Smith) sowie Bonds Kampf gegen das spärlich be- kleidete Gegnerinnen-Duo Bambi (Lola Larson) und Klopfer (Trina Parks). In der letzten gedrehten Szene verabschiedete sich Sean Connery vom Franchise in einem Sarg liegend. Zumindest vorübergehend.

Zwölf Jahre später, 1983, beteiligte sich der damals schon 53-jährige Schotte an der berühmten „Battle of the Bonds“: Er spielte James Bond in Kevin McClorys „Feuerball“-Remake mit dem Titel „Sag niemals nie“ und trat damit gegen Roger Moore an, dessen Film „Octopussy“ nur vier Monate früher in die Kinos gekommen war. Moore siegte, gemessen an den Einnahmen (187 Millionen Dollar), knapp gegen Connery (160 Millionen Dollar). Doch diese „Niederlage“ schmälert nicht Sean Connerys Ruhm: Er hat den Geheimagenten Ihrer Majestät zum Leben erweckt. Er ist der ewige Erste. Und seine Charakter-DNA – sein Sarkasmus, seine Härte, sein spitzbübischer Charme wie seine snobistische Coolness – prägen das Bond-Bild bis heute.